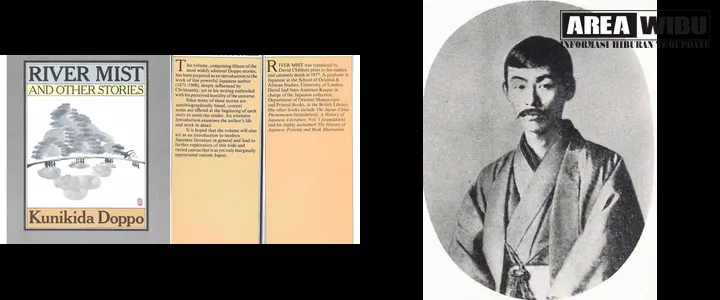

Di era Meiji yang serba bergejolak, ketika Jepang berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas, muncul seorang penulis yang berani menyelami jurang terdalam dari kondisi manusia. Doppo Kunikida (1871-1908), dengan karya-karyanya yang singkat namun menggetarkan, menawarkan pandangan yang menyesakkan tentang keberadaan manusia. Kumpulan cerita pendeknya, “River Mist and Other Stories,” bukanlah sekadar karya sastra—melainkan eksplorasi filosofis yang gelap dan mendalam tentang kesia-siaan hidup, kehampaan nostalgia, dan kekosongan yang menganga di balik topeng peradaban.

“Kabut sungai itu,” tulis Kunikida dalam cerita yang menjadi judul kumpulan ini, “seperti hantu dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati—mengambang di permukaan air, menyembunyikan kebenaran di bawahnya, namun juga mengungkapkan betapa mudahnya kita tertipu oleh apa yang terlihat.” Metafora ini menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang filsafat Kunikida—bahwa eksistensi manusia, seperti kabut sungai, adalah sesuatu yang kabur, sementara, dan penuh dengan ilusi.

Artikel ini akan membedah lapisan-lapisan gelap dari pemikiran Kunikida, mengeksplorasi bagaimana ia menggambarkan kehampaan eksistensi manusia melalui karakter-karakternya yang terasing, lanskap-lanskap yang dingin, dan momen-momen epifani yang pahit. Melalui analisis mendalam terhadap karya-karyanya, kita akan menemukan bahwa di balik gaya tulisannya yang sederhana, tersembunyi pemikiran nihilistik yang mencengkeram—pemikiran yang masih menggema hingga hari ini.

Bayangan Gelap dalam Kehidupan

Untuk memahami kegelapan yang menyelimuti karya-karya Kunikida, kita perlu terlebih dahulu memahami bayang-bayang yang menghantui kehidupannya sendiri. Lahir pada tahun 1871 dengan nama asli Tetsuo Kunikida, ia hidup di masa transisi Jepang yang penuh gejolak. Pendidikan Kristennya, keterpaparan pada filsafat Barat, dan kecintaannya pada alam menciptakan kombinasi unik yang membentuk pandangan dunianya yang kompleks dan sering kali suram.

Kunikida menulis dari posisi orang yang teralienasi—seorang yang mencari namun tidak pernah benar-benar menemukan, seorang yang mengamati namun tidak pernah benar-benar menjadi bagian. Seperti yang ia tulis dalam catatannya: “Saya seperti burung yang telah lupa cara bernyanyi, namun masih ingat bahwa ia pernah memiliki suara.” Perasaan kehilangan ini, yang hampir tidak bisa dijelaskan namun terasa sangat nyata, menjadi fondasi dari karya-karyanya.

Kehidupan Kunikida sendiri dipenuhi dengan kegagalan dan kesakitan. Pernikahannya yang gagal, kesehatannya yang buruk, dan kematiannya yang prematur pada usia 37 tahun karena tuberkulosis—semua ini bukan sekadar detail biografis, melainkan elemen-elemen yang masuk ke dalam tulisannya, memberikan bobot otentik pada eksplorasi filosofisnya tentang penderitaan.

Pengaruh filsafat Barat, terutama pemikiran Schopenhauer dan Nietzsche, bercampur dengan sensibilitas Buddhis tentang ketidakkekalan dalam karyanya. Ia juga terpengaruh oleh penulis-penulis seperti Wordsworth dan Turgenev, meski ia mengubah romantisisme mereka menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih realistis.

Kabut Eksistensial dan Kerinduan yang Hampa

“River Mist” (Kawagiri) mungkin adalah karya Kunikida yang paling kuat dalam mengeksplorasi kegelapan filosofis. Cerita ini mengikuti Ueda Toyokichi, seorang pria yang kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun mencoba—dan gagal—untuk mencapai kesuksesan di kota besar. Kembalinya ia ke kampung halaman bukanlah perayaan nostalgia yang manis, melainkan konfrontasi brutal dengan betapa waktu telah mengubah segalanya, termasuk dirinya sendiri.

“Kabut yang mengambang di atas sungai itu,” tulis Kunikida, “seperti ingatan yang mengambang dalam pikiran—tidak pernah benar-benar utuh, tidak pernah benar-benar hilang. Seseorang bisa menghabiskan hidupnya mencoba menangkap kabut itu, hanya untuk menyadari bahwa tangannya tetap kosong.”

Dalam refleksi Toyokichi saat ia memandang kabut sungai, Kunikida menyusupkan filosofi eksistensialis yang dalam:

“Dua puluh tahun, dan apa yang telah saya capai? Sungai ini mengalir seperti dulu, tak peduli pada perjuangan manusia. Kabut tetap naik dari permukaannya setiap pagi, tak peduli pada ambisi-ambisi manusia yang telah tenggelam di dalamnya. Saya telah berjalan melingkar, hanya untuk kembali ke titik awal, namun sebagai orang yang berbeda—seseorang yang bahkan tidak dikenali oleh kampung halamannya sendiri.”

Toyokichi mengalami apa yang Kunikida gambarkan sebagai “kemustahilan pulang”—gagasan bahwa seseorang tidak pernah benar-benar bisa kembali ke masa lalu, karena baik tempat maupun orangnya telah berubah. Kampung halaman Toyokichi tetap ada secara fisik, tetapi rumah spiritual yang ia cari telah lenyap, mungkin tidak pernah benar-benar ada kecuali dalam kenangannya yang tidak dapat dipercaya.

Kunikida menggunakan lanskap dengan sangat efektif untuk mencerminkan keadaan internal protagonisnya. Kabut sungai menjadi metafora untuk kenangan yang kabur, harapan yang tidak jelas, dan ketidakpastian identitas. Seperti yang Toyokichi renungkan:

“Ketika kabut tebal, seseorang tidak bisa yakin di mana sungai berakhir dan daratan dimulai. Begitu pula, saya tidak lagi yakin di mana masa lalu saya berakhir dan masa kini saya dimulai. Apakah saya masih orang yang sama yang meninggalkan tempat ini dengan ambisi menggebu? Ataukah saya hantu, menghantui kehidupan yang seharusnya menjadi milik saya?”

Nihilisme dalam cerita ini terletak pada pengakuan bahwa pencarian Toyokichi akan makna melalui kesuksesan material telah gagal, namun demikian pula pencariannya akan penghiburan melalui nostalgia. Ketika ia akhirnya menyadari bahwa satu-satunya kebenaran adalah ketidakkekalan segala hal, ia mengalami semacam ketenangan yang dingin—bukan kebahagiaan, melainkan penerimaan atas kekosongan.

Filosofi Romantisasi Kegelapan

Cerita-cerita lain dalam kumpulan ini memperdalam eksplorasi Kunikida tentang sisi gelap kondisi manusia, masing-masing memperkenalkan sudut pandang filosofis yang berbeda namun saling terkait.

“Takibi” (Api Unggun)

Dalam “Takibi,” Kunikida menyelidiki tema keterasingan melalui karakter seorang pengembara yang menemukan kehangatan sementara dari api unggun di tengah hutan. Namun, kehangatan ini hanya sementara, sebuah ilusi kenyamanan di tengah kedinginan eksistensi.

“Api itu,” tulis Kunikida, “seperti hubungan manusia—menyala dengan terang untuk sementara waktu, memberikan kehangatan yang kita butuhkan untuk bertahan, namun tak terelakkan akan padam, meninggalkan kita dalam kegelapan yang lebih dingin dari sebelumnya karena kita telah merasakan cahayanya.”

Filosofi Kunikida tentang keterasingan fundamental manusia terungkap ketika karakternya merenungkan:

“Bahkan di tengah keramaian kota, saya tetap sendirian seperti di hutan ini. Setiap manusia adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan ketidakpahaman. Kita menyalakan api unggun—percakapan, persahabatan, cinta—mencoba mengatasi jarak, namun inti dari keberadaan kita tetap tak tersentuh, tak terjangkau.”

“Wasureenu Hitobito” (Orang-orang yang Tak Terlupakan)

Cerita ini menawarkan eksplorasi gelap tentang memori dan identitas. Protagonisnya terobsesi dengan orang-orang dari masa lalunya, figur-figur yang mungkin hanya ia temui sekali namun meninggalkan kesan mendalam.

“Ingatan,” menulis Kunikida, “adalah penjara sekaligus pembebasan. Kita dibentuk oleh apa yang kita ingat, namun juga dibutakan olehnya. Orang-orang yang tak terlupakan ini, apakah mereka benar-benar seperti yang saya ingat? Ataukah mereka hanya refleksi dari kebutuhan saya sendiri, cermin yang saya ciptakan untuk memantulkan ketakutan dan keinginan saya?”

Dalam refleksi filosofis yang tajam, protagonis bertanya:

“Jika saya telah menciptakan kembali orang-orang ini dalam pikiran saya, mengubah mereka melalui proses mengingat dan melupakan, siapa sebenarnya yang saya ingat? Mereka, atau versi saya sendiri tentang mereka? Dan jika yang terakhir, bukankah saya sebenarnya hanya mengingat bagian dari diri saya sendiri?”

“Gyūniku to Bareisho” (Daging Sapi dan Kentang)

Dalam cerita yang tampaknya sederhana ini, Kunikida mengeksplorasi tema ketidakadilan sosial dan absurditas kondisi manusia. Seorang pria miskin menghabiskan uangnya yang terakhir untuk membeli daging sapi dan kentang—makanan mewah baginya—hanya untuk menjatuhkannya ke dalam selokan sebelum bisa menikmatinya.

“Ada kejam dan absurditas dalam peristiwa seperti ini,” tulis Kunikida, “yang tidak bisa dijelaskan oleh agama atau filsafat. Sungguh mengerikan bahwa alam semesta begitu acuh terhadap penderitaan kecil maupun besar. Hujan turun sama atasnya, baik pada pesta pernikahan maupun pemakaman.”

Protagonis, dalam keputusasaannya, merenungkan:

“Saya bertanya-tanya, apakah ada makna dalam penderitaan ini? Ataukah kita hanya objek dari lelucon kosmik yang kejam, di mana harapan hanya diberikan agar bisa diambil kembali? Mungkin itu sebabnya kita menciptakan tuhan—bukan untuk menjelaskan keajaiban hidup, melainkan untuk merasionalisasi kejahatannya.”

Melalui cerita-cerita ini dan yang lainnya dalam kumpulan tersebut, Kunikida secara konsisten mengeksplorasi tema-tema gelap dari kondisi manusia: keterasingan, ketidakkekalan, sifat ilusi dari ingatan, dan ketidakpedulian alam semesta terhadap penderitaan manusia. Namun, ia melakukannya dengan cara yang paradoksal juga menemukan keindahan dalam kegelapan ini—suatu estetika wabi-sabi yang mengakui bahwa kesempurnaan justru ada dalam ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan.

Manusia dalam Arus Waktu dan Kekosongan Makna

Karya-karya Kunikida, jika dilihat secara kolektif, mengartikulasikan filsafat yang menyerupai eksistensialisme Eropa namun dengan sensibilitas khas Jepang. Lima aspek utama dari pemikiran filosofisnya yang gelap terungkap melalui kumpulan cerita ini:

Kesepian Fundamental Manusia

Bagi Kunikida, manusia pada dasarnya sendirian. Bahkan di tengah hubungan yang paling intim sekalipun, terdapat jurang yang tak terjembatani antara kesadaran satu individu dengan yang lain. Seperti yang ia tulis dalam salah satu refleksinya:

“Kita semua hidup dalam sel-sel terpisah dari persepsi kita sendiri, berbicara kepada satu sama lain melalui dinding-dinding yang tak pernah benar-benar bisa ditembus. Bahkan dalam saat-saat keintiman terdalam, kita tetap terpisah—dua orang yang memandang matahari terbenam yang sama namun melihat warna yang berbeda, merasakan emosi yang berbeda, membawa masa lalu yang berbeda ke dalam momen yang sama.”

Waktu Sebagai Perusak dan Penghibur

Kunikida memiliki pandangan kompleks tentang waktu. Di satu sisi, waktu adalah kekuatan destruktif yang menghancurkan segala harapan, mimpi, dan bahkan identitas. Namun di sisi lain, waktu juga memberikan penghiburan dengan mengikis tajamnya rasa sakit.

“Waktu,” tulisnya dalam “River Mist,” “adalah sungai yang merampas dari kita semua yang kita cintai, namun juga membawa kenangan-kenangan itu ke tempat yang lebih tenang. Kita berduka atas apa yang telah lenyap, namun beruntung tidak harus menjalani hidup dengan intensitas emosi yang tidak berubah.”

Nostalgia, dalam filsafat Kunikida, adalah ilusi berbahaya—racun manis yang mengundang kita untuk mengidealkan masa lalu yang sebenarnya tidak pernah ada seperti yang kita ingat. Seperti yang Toyokichi pikirkan:

“Tempat yang saya rindukan selama dua puluh tahun ini bukanlah tempat yang saya temukan kembali. Apa yang saya rindukan adalah tempat yang diciptakan oleh memori selektif saya—versi yang telah diperhalus, disempurnakan oleh kerinduan. Nostalgia adalah pembohong yang paling meyakinkan.”

Alam Sebagai Cermin dan Pengingat

Kunikida menggunakan alam bukan sebagai latar belakang dekoratif, tetapi sebagai entitas filosofis yang menjadi cermin sekaligus pengingat tentang kondisi manusia. Kabut, sungai, gunung, dan hutan dalam cerita-ceritanya adalah simbol filosofis yang kuat.

“Alam,” tulisnya, “tidak memberi kita jawaban, melainkan mengajukan pertanyaan. Sungai bertanya: ‘Mengapa Anda begitu terburu-buru jika pada akhirnya semua bermuara ke tempat yang sama?’ Gunung bertanya: ‘Mengapa Anda begitu bangga dengan pencapaian kecil Anda jika pada akhirnya Anda akan dilupakan?’ Kabut bertanya: ‘Mengapa Anda begitu yakin tentang apa yang Anda lihat jika persepsi begitu mudah tertipu?’”

Perfeksionis

Bagi Kunikida, kegagalan bukanlah pengecualian dalam hidup manusia—melainkan aturannya. Kesuksesan, jika ada, hanyalah ilusi sementara, sebuah jeda singkat dalam narasi kegagalan yang lebih besar.

“Kegagalan,” tulisnya, “adalah kondisi manusia yang paling jujur. Kita gagal dalam ambisi kita, gagal dalam hubungan kita, gagal dalam memahami satu sama lain, dan pada akhirnya, gagal melawan waktu itu sendiri. Dari semua makhluk, hanya manusia yang membayangkan kesuksesan sebagai kondisi normal dan kegagalan sebagai anomali, padahal seluruh alam semesta menunjukkan yang sebaliknya.”

Keindahan dalam Ketidaksempurnaan

Meski filosofinya gelap, Kunikida masih menemukan semacam keindahan dalam pengakuan atas ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan. Inilah konsep wabi-sabi yang hadir dalam karya-karyanya—apresiasi estetis terhadap yang rusak, yang tidak lengkap, yang sedang memudar.

“Jika ada keindahan dalam hidup ini,” tulisnya, “itu terletak bukan dalam kesempurnaan yang tak pernah bisa kita capai, melainkan dalam penerimaan atas ketidaksempurnaan kita. Bunga paling indah adalah yang sedang mekar untuk terakhir kalinya, bukan yang masih kuncup dengan janji. Wajah paling menarik adalah yang menunjukkan jejak waktu dan pengalaman, bukan yang masih muda dan belum tergores.”

Filsafat kegelapan Kunikida bukanlah nihilisme sederhana yang menolak semua makna. Sebaliknya, ini adalah pengakuan jujur atas keterbatasan dan ketidakkekalan manusia yang paradoksal juga menemukan semacam makna—walaupun makna yang ringkih dan temporer—dalam pengakuan itu sendiri.

Romantisasi Gelap

Posisi unik Kunikida dalam sejarah sastra Jepang sebagian berasal dari kemampuannya untuk menjembatani sensibilitas Barat dan Timur, menciptakan romantisisme gelap yang khas. Pendidikan Kristennya dan eksposur pada filsafat Barat bercampur dengan tradisi Buddhis dan estetika Jepang, menghasilkan pandangan dunia yang kompleks.

Dari romantisisme Barat, Kunikida mengambil perhatian terhadap alam dan kepentingan pengalaman subjektif. Namun, ia mengubah romantisisme ini, membuatnya lebih gelap dan lebih skeptis. Seperti yang ia tulis dalam catatannya:

“Penyair-penyair Barat membaca alam seperti buku yang ditulis untuk mereka secara khusus, menemukan penghiburan dan validasi dalam setiap halaman. Saya membaca alam seperti naskah dalam bahasa asing—mengenali keindahannya namun menyadari bahwa maknanya mungkin tidak ada hubungannya dengan kebutuhan atau keinginan manusia.”

Dari tradisi Timur, Kunikida mengambil kesadaran akan mujō (無常)—ketidakkekalan segala hal—dan konsep wabi-sabi. Namun, ia juga mempertanyakan penghiburan yang dijanjikan oleh filsafat tradisional Jepang, melihat bahwa penerimaan atas ketidakkekalan tidak selalu mengarah pada kedamaian.

“Para pendahulu saya,” tulisnya, “menemukan kedamaian dalam pengakuan bahwa segala sesuatu berlalu. Namun bagi saya, pengakuan ini hanya membawa kelegaan sementara. Kita mungkin tahu secara intelektual bahwa kedukaan akan berlalu, namun pengetahuan ini tidak mengurangi tajamnya rasa sakit saat kita mengalaminya. Kesadaran akan ketidakkekalan hanyalah beban tambahan yang harus kita tanggung—beban kesadaran.”

Romantisisme gelap Kunikida muncul dari ketegangan ini—antara keinginan manusia untuk makna dan keindahan, dan kenyataan alam semesta yang acuh tak acuh, antara penghiburan yang ditawarkan oleh filsafat tradisional dan pengalamannya sendiri tentang penderitaan yang tidak dapat dijelaskan.

Kesementaraan dan Kerinduan Makna

Aspek paling kuat dari karya Kunikida adalah bagaimana pengalaman personalnya ditransformasikan menjadi eksplorasi filosofis yang universal. Ia menulis dari tempat kesakitan pribadi—kesehatannya yang buruk, pernikahannya yang gagal, ambisinya yang tidak terwujud—namun mengubah kesakitan ini menjadi renungan tentang kondisi manusia secara keseluruhan.

Dalam catatan pribadinya, Kunikida menulis:

“Apa yang membuat penderitaan saya berbeda dari penderitaan jutaan orang lain? Tidak ada. Dan inilah yang membuatnya penting untuk ditulis. Bukan karena pengalaman saya unik, melainkan karena pengalaman saya begitu umum, begitu manusiawi. Jika saya bisa menulis tentang kegagalan saya dengan cara yang membuat orang lain mengenali diri mereka sendiri di dalamnya, mungkin kita semua akan merasa sedikit kurang sendirian dalam penderitaan kita.”

Transformasi dari pengalaman personal menjadi filsafat universal ini terlihat jelas dalam “River Mist.” Toyokichi adalah alter ego Kunikida—seseorang yang telah meninggalkan kampung halamannya dengan ambisi besar namun kembali dengan tangan kosong. Namun, alih-alih hanya mengisahkan biografi terselubung, Kunikida menggunakan pengalaman ini untuk mengeksplorasi tema-tema universal: nostalgia, kegagalan, waktu, dan pencarian akan rumah spiritual.

“Kampung halaman yang sejati,” tulis Kunikida melalui refleksi Toyokichi, “bukanlah tempat fisik, melainkan keadaan jiwa yang, sekali ditinggalkan, tidak pernah bisa benar-benar ditemukan kembali. Kita semua adalah pengembara spiritual, mencari jalan pulang ke tempat yang tidak lagi ada, mungkin tidak pernah ada kecuali dalam imajinasi kita.”

Kegelapan Tiada Akhir

Meski ditulis lebih dari seabad yang lalu, eksplorasi filosofis gelap Kunikida tentang kondisi manusia tetap sangat relevan di era modern. Di zaman ketika media sosial mendorong kita untuk menampilkan versi yang disempurnakan dari kehidupan kita, peringatan Kunikida tentang ilusi dan kemustahilan “pulang” terasa semakin relevan.

“Kita menciptakan kenangan ideal,” tulisnya dalam “River Mist,” “dan kemudian menderita karena kenyataan tidak pernah bisa menyamai memori yang telah kita sempurnakan. Inilah tragedi manusia—kita diberkahi dengan imajinasi yang cukup untuk membayangkan kesempurnaan, namun terjebak dalam kenyataan yang selalu kurang dari itu.”

Di era kecemasan eksistensial yang diperparah oleh perubahan teknologi yang cepat dan krisis lingkungan, perenungan Kunikida tentang hubungan manusia dengan alam dan ketidakberartian usaha manusia memberikan perspektif yang mengganggu namun mencerahkan.

“Gunung-gunung itu,” tulisnya, “telah berdiri menyaksikan ribuan tahun sejarah manusia. Mereka telah melihat peradaban bangkit dan jatuh, ambisi menyala dan padam. Namun mereka tidak menyimpan catatan tentang prestasi manusia. Alam adalah arsip yang menolak untuk mencatat pencapaian kita—pengingat paling jujur tentang ketidakberartian kita.”

Di dunia yang semakin terhubung secara digital namun tetap terasa terfragmentasi secara spiritual, analisis Kunikida tentang kesepian fundamental manusia menyentuh sesuatu yang mendalam dalam pengalaman kontemporer.

“Kita mengumpulkan ratusan koneksi,” tulisnya, dalam kata-kata yang secara mengejutkan terasa relevan untuk era media sosial, “namun tetap merasa tidak terhubung. Kita berbagi lebih banyak tentang diri kita dari sebelumnya, namun merasa semakin sedikit dipahami. Mungkin ini karena kita telah bingung antara sinyal dan kebisingan—menganggap bahwa lebih banyak komunikasi secara otomatis berarti lebih banyak koneksi, padahal seringkali yang terjadi adalah sebaliknya.”

Bisik Cahaya di Balik Kabut Kelam

“River Mist and Other Stories” karya Doppo Kunikida menawarkan kepada kita eksplorasi filosofis yang gelap namun indah tentang kondisi manusia. Melalui karakter-karakternya yang terasing dan lanskap-lanskap yang melankolis, ia mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman namun mendalam tentang kefanaan, kegagalan, dan ilusi nostalgia.

Namun, di tengah kegelapan ini, ada cahaya lemah—bukan dalam bentuk penghiburan palsu atau optimisme naif, melainkan dalam bentuk kejujuran radikal. Kunikida menolak untuk menghibur pembacanya dengan janji-janji tentang kebahagiaan atau keabadian. Sebaliknya, ia menawarkan penghiburan yang lebih dalam dan lebih autentik: pengakuan bahwa kita semua menghadapi kekosongan yang sama, bahwa tidak ada yang sendirian dalam kesendirian kita.

Seperti yang Toyokichi renungkan saat ia memandang kabut sungai untuk terakhir kalinya:

“Mungkin tidak ada makna yang bisa ditemukan, hanya makna yang kita ciptakan sendiri—tidak permanen, tidak universal, hanya sementara dan pribadi seperti kabut sungai itu sendiri. Dan mungkin itu saja sudah cukup.”

Dalam dunia yang sering menjanjikan jawaban sederhana dan kepastian palsu, filsafat kegelapan Kunikida menawarkan alternatif yang lebih jujur—pengakuan akan kompleksitas dan ambiguitas kehidupan manusia, tanpa berusaha menyederhanakan atau merasionalisasinya. Ini adalah filsafat yang tidak menawarkan kepada kita harapan palsu, melainkan keberanian untuk menghadapi kebenaran, betapapun gelapnya.

Warisan terbesar Kunikida mungkin adalah kemampuannya untuk menemukan semacam keindahan dalam pengakuan akan ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan—untuk menunjukkan bahwa meskipun “kabut sungai” kehidupan ini sementara dan ilusi, ia tetap memiliki keindahannya sendiri, keindahan yang justru semakin berharga karena ketidakkekalannya.

Seperti yang ia tulis dalam kata-kata terakhirnya yang dikenal:

“Jika ada kedamaian yang bisa ditemukan dalam hidup ini, itu terletak dalam penerimaan total atas ketidakpastiannya. Seperti kabut yang mengambang di atas sungai—tidak melawan arus, tidak menolak perubahan, hanya ada untuk sementara dalam segala ketidakpastiannya yang indah. Mungkin inilah kebijaksanaan sejati—bukan untuk melampaui kondisi manusia, melainkan untuk memeluknya sepenuhnya, dengan semua ketidaksempurnaan dan ketidakkekalannya.”

Dalam kalimat-kalimat ini, kita menemukan esensi dari filsafat kegelapan Kunikida—pandangan dunia yang tidak menawarkan pelarian dari kondisi manusia, melainkan cara untuk menjalaninya dengan kejujuran, martabat, dan bahkan, sesekali, dengan keindahan yang sederhana namun mendalam.